La figura del animador de fiestas es muy frecuente en los cumpleaños infantiles. En los de adultos también existe, aunque su popularidad es menor. En general, cuando las personas comienzan a planear sus fiestas de cumpleaños, dejan de recurrir a la figura del animador.

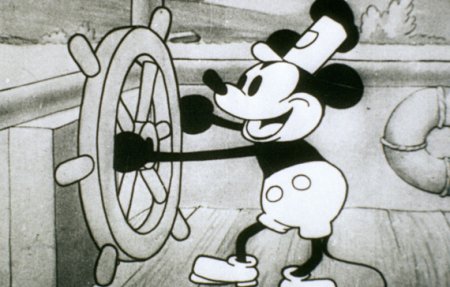

Cuando uno es chico, sin embargo, está acostumbrado a ir a fiestas y encontrarse con una figura de autoridad que decide a qué se juega, cómo se juega y quién gana. Hay muchas modalidades: el mago, el que pasa música, el maestro de ceremonias, el pseudo-conductor televisivo, el disfrazado de algún personaje, el que hace globos con formas de animales, el payaso. A veces estas características pueden combinarse. Hay muchos payasos magos que hacen globos con formas de animales.

Al final de cada fiesta, los animadores entregan a los niños su tarjeta de presentación, con la esperanza de que llegue a los padres de cada uno, y conseguir así otro trabajo cuando al niño correspondiente le toque el turno de cumplir años y hacer una fiesta para celebrarlo. Hay toda una industria de las fiestas infantiles, con salones adecuados al efecto, tortas, regalos.

En la época en la que asistía con frecuencia, esas fiestas eran el principal ámbito en el que abundaba la Coca-Cola, los sánguches de miga y los snacks como papas fritas, palitos salados y chizitos. Al día de hoy, mi concepto de cumpleaños incluye palitos salados. Queda medio incompleto sin ellos.

Claro que hace mucho que prescindí de los animadores. El último cumpleaños mío con esa modalidad fue el de 6, cuando cursaba preescolar. Ese día, la ceremonia fue presidida por un payaso mago que amenazaba con hacer desaparecer al compañero de jardín más quilombero. Aparentemente, este niño lo desafiaba a que efectivamente lo hiciera desaparecer, cosa que habría sido digna de verse. Pero no sé si ese desafío se presentó o es uno de ésos recuerdos expandidos por la memoria.

La publicidad inmediata de los animadores da resultado, y entonces, cuando uno tiene la edad correspondiente, va conociendo a las distintas troupes de animación. De esta manera, se puede tener cierta idea de si la fiesta va a estar buena o no antes de que empiece. Debe usted saber, caro lector, que fui un niño muy crítico. Detestaba a los que me trataban como si fuera un idiota sólo por la edad que tenía (ahora detesto a los que tratan a los adultos como idiotas, que también son unos cuantos). Me molestaban la condescendencia y la estupidez, y me irritaban aquellos que aceptaban todo eso, como si no pudieran darse cuenta (me siguen irritando, ahora que son adultos).

Esto es a fines de los ’80. Aquellos que observábamos “el ambiente”, estábamos enterados de que los mejores animadores eran los de un grupo llamado “Col-Pi”, con quienes me topé por primera vez en 1988, en la única fiesta de disfraces a la que fui con algún interés (me vestí del Chapulín Colorado, como corresponde). Se caracterizaban por el despliegue técnico, iban con teclado y consola, y sabían qué hacer con ellos. Cuando en un cumpleaños aparecían los de Col-Pi, con mi grupo inmediato nos alegrábamos, porque presagiábamos diversión.

Claro que muchas veces animaba gente que no sabía lo que hacía. No debe ser fácil tener a cargo a treinta pibes. Hay que saber controlarlos, particularmente si están esperando un momento divertido/alegre. Y algunos daban muestras de su inoperancia, o tal vez tenían un mal día.

Durante una de esas animaciones fallidas, que era particularmente mala y detenía activamente la diversión, con un amigo decidimos que no teníamos por qué aguantar lo que ocurría. Discretamente nos apartamos, y nos fuimos a la puerta del salón a charlar y entretenernos nosotros mismos. Teníamos diez años. Nadie pareció darse cuenta de que no formábamos parte de la fiesta. Habíamos razonado que era lo mejor, en lugar de estar de mala gana y con actitud hostil, la pasábamos bien solos. Cuando terminara la animación, nos reintegraríamos a la parte libre con la que siempre finalizaban los cumpleaños, que era como un recreo escolar extendido.

Después de un buen rato de estar en el umbral, decidimos que no era necesario quedarnos ahí sentados. Podíamos charlar en cualquier lado. Y como la animación no parecía haber terminado, elegimos salir a dar una vuelta. Y nos fuimos.

Caminamos un rato por los alrededores del lugar (debemos haber dado un par de vueltas manzana), y después volvimos al salón. Cuando llegamos, nos encontramos con un cuadro de desesperación. Los padres de la homenajeada estaban tratando de encontrarnos, porque se habían dado cuenta de que les faltaban dos chicos. Creo que alguien había salido a la calle a buscarnos, y no se lo podía llamar porque los celulares son populares ahora, no entonces.

El alivio de nuestra aparición fue rápidamente reemplazado por expresiones de enojo y una acusación certera sobre nuestra irresponsabilidad. Aparentemente, tendríamos que habernos dado cuenta de lo peligroso que era para nosotros andar por la calle solos a las ocho de la noche un día de semana. Nosotros nos mantuvimos firmes en nuestra posición: sabíamos lo que estábamos haciendo, y la prueba estaba en que no nos había pasado nada. Y si querían acusar a alguien, la responsabilidad estaba en la animadora, que era tan incompetente que los chicos se le iban.

Muchos años después, puedo ver la desesperación de los padres. Pero sigo pensando que teníamos razón.