July 2012

Monthly Archive

July 29, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

SociedadComments Off on Es el momento

A fines de los ’90, aparecieron las Palm Pilot. Eran unas minicomputadoras del tamaño de lo que hoy es un celular, que tenía algunas aplicaciones, como agenda. Si se les conectaba un módem, podía conectarse a Internet a través de la línea telefónica, como era normal en ese tiempo. Estos dispositivos eran una especie de agenda electrónica pulenta. Las agendas electrónicas tenían una pantallita de texto que mostraba teléfonos de contactos y uno podía anotar las actividades del día y esas cosas. Para ingresar esos datos había un pequeño teclado de plástico.

La novedad de las Palm Pilot era que no sólo manejaban gráficos, sino que no tenían teclado. Esto les daba un tamaño compacto, y las convertía en algo bastante poderoso que cabía en el bolsillo. El aspecto, como era anterior a las iMac, no era especialmente atractivo, de todos modos.

¿Cómo se podía ingresar datos en la Palm Pilot? Mediante un novedoso sistema de generación de texto: el lápiz. El aparato venía con un palillo de plástico y un área especial de escritura. Había lugar para una sola letra por vez, y el software estaba equipado con un detector de trazos. Pero uno no podía escribir en letras del alfabeto latino, porque muchas tienen más de un trazo y eso confundiría al software. Entonces era necesario aprenderse un nuevo alfabeto, el alfabeto Palm, en el que cada letra estaba representada por un trazo más o menos cercano a su forma.

Cuando me enteré de eso, perdí cualquier interés por tener una de esas máquinas, y sospecho que pasó lo mismo con mucha gente, porque nunca fueron tan populares como prometían ser.

Algunos años después aparecieron las Blackberry, que se hicieron muy populares y resolvieron el problema del ingreso de texto incorporando un minúsculo teclado, que si uno tenía suerte podía ser usado sin recurrir a un lápiz. El teclado tenía distribución QWERTY.

¿Por qué esa distribución? Porque es la más popular del mundo desde el siglo XIX, cuando las máquinas de escribir lo popularizaron. Sin embargo, debido a que las máquinas se trababan frecuentemente, el diseño del teclado se pensó para dificultar la escritura rápida. Así, las teclas más usadas, como las vocales, quedaron lejos de los dedos centrales. Están en los costados de la fila superior, o en el extremo izquierdo de la fila del medio (que conserva remanentes de un antiguo orden alfabético).

La historia es complicada, y fue narrada por Stephen Jay Gould en un ensayo que se llama “The Panda’s Thumb of Techhnology”. Lo que nos importa acá es que el QWERTY es un método expresamente ineficiente, que se ha mantenido a lo largo de un siglo y medio debido a la popularidad de las máquinas de escribir primero, y de los teclados de computadoras después. Y una vez que el hombre se acostumbra a un teclado, no está dispuesto a acostumbrarse a otro.

El resultado es que tipeamos mucho menos rápido de lo que podríamos. Las razones mecánicas que originaron esto ya no existen en lo más mínimo. Hacer un cambio tomaría un par de generaciones, y no son muchos los que tengan ganas de hacer rodar la pelota. Seguramente porque la transición implicaría la convivencia de múltiples telcados, para ser usados por personas de diferentes generaciones. Y eso es complicado.

O era complicado. Porque la tecnología de las portátiles sigue evolucionando, y ahora volvieron a salir minicomputadoras sin teclado. Los teléfonos más modernos y las tablets tienen pantallas multitouch, en las que se proyecta un teclado virtual. Este teclado sigue siendo QWERTY, pero ahora se puede cambiar muy fácilmente por otro.

Sólo es cuestión de que los fabricantes de sistemas operativos se decidan, y empiecen a incluir la alternativa de teclados más avanzados, como el Dvorak o el que sea. Se puede hacer una transición en la que primero venga la opción, después venga la pregunta “¿quiere usar otro teclado?” y finalmente venga por default el teclado pensado para escribir eficientemente, pero sea muy fácil volverlo al tradicional.

De esta manera, aquellos que tipean por primera vez no tendrán necesidad de adaptarse al QWERTY, y los que por edad hayan caído en sus garras igual lo podremos usar. Después de algunas décadas, el QWERTY pasará a ser una antigüedad, y se podrá solucionar un molesto resabio histórico.

Claro, esto se podía hacer en forma muy simple antes, con sólo poner letras de más de un color en los teclados físicos, según las distintas distribuciones, y dejar la posibilidad de intercambiar fácilmente entre ellas. Pero tal vez a nadie se le ocurrió.

Ahora no hay excusa.

July 28, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

LaboratorioComments Off on ¿Qué creer?

¿Qué es más práctico? ¿Creer que uno tiene talento o creer que no?

Algunas personas tienen confianza en sus habilidades, y en su capacidad de escribir algo bueno. Esa confianza, sin embargo, puede ser problemática. Puede estorbar el buen juicio, hacer que uno confíe en sus instintos, y permitir que esos instintos hagan cualquier cosa. Podría tratarse de una persona que distingue perfectamente los mismos errores en lo que hacen los otros, sin poder verlos en lo propio.

Otras personas, por el contrario, tienen el problema opuesto. Creen que no tienen talento, y ven confirmada esa falta de confianza cuando intentan escribir algo. Puede que les salga más o menos bien, pero van a tener problemas para aceptarlo.

Ambas personalidades se suman a las que la confianza les hace escribir mejor, y aquellas a las que la desconfianza les hace escribir mejor por caminos indirectos. El asunto es conocerse y tratar de manejar la confianza.

Pero hay algo más. No es lo mismo la confianza que uno tiene mientras escribe que al leer lo que escribió. Hay gente que escribe sabiendo lo que hace, y después se olvida de que sabía lo que hacía. Entonces esa segunda persona procede a reescribir y deshacer las virtudes del escrito. Del mismo modo, los que tienen extra confianza pueden ver un escrito que proveniente de otro no les gustaría y, como saben lo que pensaron mientras lo escribían, ven más lo que querrían que fuera que lo que es.

He sido todas estas personas. Sé que no sólo hay que conocerse a sí mismo, hay que saber qué versión de uno está ocurriendo en cada momento. El cambio puede darse instantáneamente. Lo mejor, si se puede, es controlarlo, y aplicar la personalidad adecuada según el texto. Pero, en algunos casos, es necesario escribir el texto adecuado según la personalidad que uno está teniendo.

July 22, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

LaboratorioComments Off on Se puede sentir

Una de las trampas que aparecen cuando uno quiere escribir humor son los sentimientos. Más exactamente, el miedo a ellos. Uno quiere reírse y hacer reír, y cuando se enreda en una historia que puede llevar a otras cosas, se puede ver el coeficiente de risas cada vez más bajo. Entonces puede surgir una tendencia a ignorar todo lo que no lleve directamente a la risa.

Y eso no tiene nada de malo, necesariamente. Si uno quiere hacer eso, y sale bien, puede ser muy satisfactorio. Hay un montón de obras donde los sentimientos molestaría, si estuvieran. Otras donde están y molestan. Y otras donde están y no molestan.

El asunto es no atarse. Esa tendencia a rechazar los sentimientos, o a incluirlos para reírme de ellos, después de un tiempo de escribir regularmente me empezó a molestar. Me pareció que a veces estaba cayendo en la trampa de endurecerme inútilmente.

Empecé entonces a dar un poco de lugar. Salieron textos de una serie que llamé “el rincón sensible”, que al principio iban más para el lado de la parodia del sentimentalismo. Eso es algo en lo que nunca quise caer: la manipulación burda de sentimientos. Era necesario, aunque no lo sabía explícitamente, evitar esa manipulación sin cerrar la puerta a los sentimientos.

Lentamente, empecé a aflojarme. No dejé de buscar el humor, pero fui haciendo más consciente la idea de que estaba bueno agregar ese otro nivel a los cuentos. Y si salía algo no humorístico, pero me gustaba, entonces estaba bien. Empecé a no tener vergüenza de mostrarme cuentos con exploración de sentimientos.

Encontré, también, que al hacer esa exploración el humor no dejaba de surgir. Pasó que empecé a explorar situaciones de formas un poco más naturales, sin forzar premisas y personajes hacia donde me parecía que iba a haber algo gracioso. Y el humor surgía igual de esas situaciones.

Ocurre algo más: cuando el humor sale de situaciones más “naturales”, es otro tipo de risa. No es el inesperadismo, el “mirá lo que se le ocurrió”, aunque puede haber ocurrencias. Está más en los personajes, o en las formas de encarar conflictos. De repente tenía que resolver situaciones de forma orgánica, y sin forzar el humor.

Me pasó en un cuento donde tenía una sola idea inicial: a alguien que está acostumbrado a operar la sortija de la calesita, que tiene que dificultar la obtención de esa sortija, le debe ser difícil repartir volantes. Era un germen, y quería construir un cuento con eso. Entonces me inventé un personaje que tenía una calesita. Recordé mis tiempos de frecuentar calesitas, las observaciones que había hecho en esa época sobre distintas técnicas, y un sujeto en particular que hacía imposible obtener la sortija por más esfuerzo que se hiciera.

Apliqué todo eso al personaje, y para llevarlo a que repartiera volantes, lo puse en dificultades. Ahí la historia me llevaba naturalmente a que se fundiera, perdiera la calesita y pasaran muchas cosas feas. Pero para cuando escribí eso ya estaba ablandado, y me dio ternura que al personaje le pasara eso. Entonces tuve que pensar alguna forma de resolver el asunto, sin recurrir a un “It’s a wonderful life” donde todo el pueblo viniera a apiadarse de él o algo.

Y costó. El cuento tuvo muchos intentos, y hubo varios cambios drásticos en los que unos cuantos párrafos perecieron y fueron reemplazados por otros. Al final quedó El método de la sortija, que aparece al principio de Léame.

La ubicación de ese cuento es intencional. Entre los primeros tres del libro, hay uno de la serie que da título y dos del rincón sensible. El mensaje de esa secuencia es que me ocupé de no caer en la trampa de la insensibilidad, y si bien el libro se presenta como uno donde se juega con ideas y formas, también está permitido involucrarse emocionalmente.

July 21, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

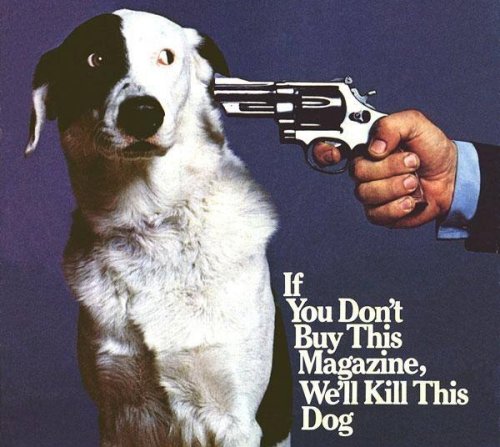

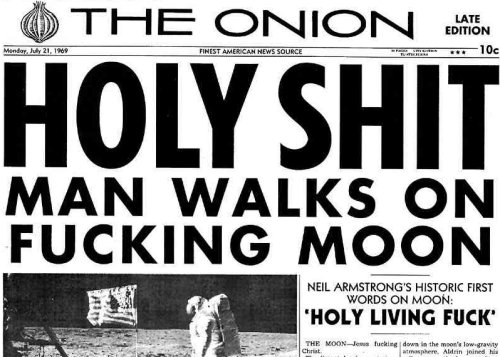

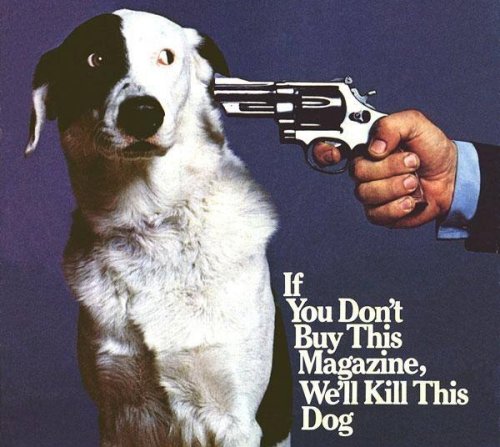

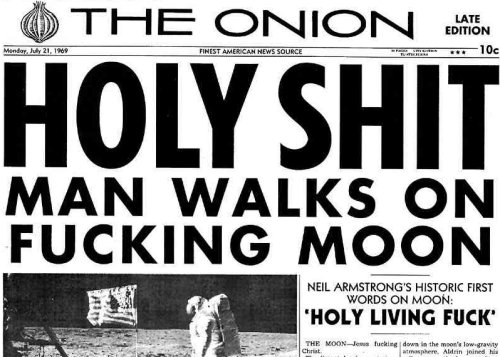

SociedadComments Off on En la luna

Ayer, 20 de julio, fue otro aniversario de la llegada del hombre a la luna. Es una de las más grandes proezas técnicas que ha realizado la humanidad. Sin embargo, hay alguna gente que tiene ganas de creer que esa proeza técnica no existió, y fue todo una conspiración con fines políticos.

Hay varias observaciones para hacer. Primero, efectivamente, fue una conspiración con fines políticos. Entre los resultados de esa conspiración, estuvo el alunizaje. Eso es indiscutiblemente extraordinario. Si uno quiere discutir los fines políticos que llevaron a eso, es razonable y bienvenido. El problema empieza cuando se decide que está bien dejar de lado la verdad.

Mucha gente que se opone a las políticas de Estados Unidos (algunas de ellas, en realidad, porque han cambiado muchas veces en los últimos cuarenta años) elige el camino corto. El camino largo es explicitar cuáles son las políticas y dónde están los problemas con esas políticas. El corto, en cambio, consiste en atribuir generalizaciones y minimizar logros. Entonces, como la llegada a la luna es algo muy difícil de minimizar, deciden que no existió. Es el mismo razonamiento que hacen los que niegan el Holocausto.

Si uno hace una pequeña búsqueda, hay un montón de argumentos que permiten establecer la veracidad de la llegada a la luna (y la del Holocausto también). Muchos son interesantes, y permiten aprender cosas nuevas. Pero no sirven para convencer a los que están convencidos de que es una conspiración, porque es gente que ha tomado la decisión de renunciar al pensamiento.

Toma entonces pilares axiomáticos, y cuando no sabe qué hacer se aferra a ellos. Nunca los van a poner en duda, y se ocuparán de ofenderse si alguien lo hace. Esto es lo contrario de una actitud racional. Entonces, no se los puede convencer hablando un idioma que ellos se niegan a hablar.

Algunos tratan de ser neutrales. Se ponen en filósofos y expresan que bueno, que en realidad la verdad no se puede comprobar 100%, que lo que importan son las consecuencias sociales, que nunca vamos a estar seguros. Pretenden tender puentes entre lo racional y lo irracional, y creen que lo hacen bien. Y lo único que consiguen, además de mostrar su cobardía intelectual, es pasarse al equipo de los irracionales. Eligen ignorar que si hay dos posiciones enfrentadas, es posible que una tenga razón. La verdad no es un promedio.

Me encantaría poder dar acá una fórmula para lidiar con esa clase de gente. No sé qué es lo que se puede hacer para ayudar a que tomen el camino del pensamiento. Estoy seguro de que muchos son capaces de hacerlo, si tuvieran ganas. Hay gente que aplica pensamiento crítico para todo salvo para algunos temas cercanos a su corazón, que elige no examinar. Y ésos suelen ser los que más necesitan ser examinados.

Lo que hago, entonces, es reírme. Siendo que se comportan de manera ridícula, es algo que sale naturalmente. Y no escondo la risa. Tengo la tal vez inútil esperanza de que alguno se dé cuenta de que hace el ridículo y se ponga a ver por qué. En una de ésas, descubren lo que se están perdiendo.

July 19, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

Arte y CulturaComments Off on Traduccionar

Primero fui un purista. Pensaba que las traducciones tienen que ser meticulosas. El traductor no debe lucirse, sino (digamos) canalizar una obra que está en un idioma a otro. Tiene que respetarla todo lo posible, y si en el idioma de destino no queda muy bien, es preferible eso a que traduzca algo que no es.

Por esa razón, la traducción de letras de canciones me parecía imposible. Lo mismo otras formas donde lo importante es, justamente, la forma. Con el tiempo, cualquier tipo de traducción que respetara estrictamente al material original me empezó a parecer casi imposible.

Y es que la traducción es imposible. Lo que hace un traductor no es traspasar la obra de un idioma a otro, como si se pasara una canción de sol a re. Es crear una obra nueva, basada en la obra original, con la idea de que transmita lo mismo a otro público. Dentro de lo posible.

Ahí me empecé a aflojar. En una de ésas la mejor manera de traducir algo no es decirlo exactamente como el original lo decía. Entendí que un buen traductor tiene que preservar el mensaje, la esencia o como lo quieran llamar. Para lograrlo, tiene que entender muy bien la obra que está traduciendo, y tener el mayor conocimiento posible de las culturas a las que está intentando unir.

En el caso de una obra con trama, conviene que se mantenga razonablemente cerca de la trama original. A veces es necesario cambiar nombres de personajes, o lugares, para que se entiendan mejor. Conviene hacerlo con ingenio, pero sin competir con el autor original. El lector (o receptor, o lo que sea) tiene que admirar al que escribió la obra, si admira a alguien. Admirar al que la tradujo es algo que viene después.

Entendí entonces que la traducción es una forma de adaptación. Un libro pasa al cine, y ya por eso no es exactamente igual. No es una cuestión de “en el libro uno se imagina las cosas y en el cine no”. Son lenguajes distintos, y hay que interpretar la obra original para que sea eficaz en el otro lenguaje. Así, en el cine se eliminan escenas, o se agregan, o se inventan personajes, o se funden partes, o se cuenta una historia distinta.

En el caso de la adaptación como al cine, muchas veces la gente nota las diferencias y se queja de que no es como la película lo hace ver. Pero sí es. La película es así. Puede estar mal adaptada, o bien. El error es pensar que la película basada en un libro tiene que representar fielmente al libro.

Y sí, estoy de acuerdo. Tiene que representarlo fielmente. Pero, a veces, la fidelidad en la representación requiere cambiar el contenido.

July 18, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

SociedadComments Off on No se intimiden

Una de las cosas que me viene pasando últimamente, y no sospechaba, es que cuando algunas personas se enteran de que soy escritor, inmediatamente les viene una timidez. O un miedo. Se intimidan. Lo demuestran y no necesito especularlo, porque me lo dicen.

Es raro, porque soy la misma persona que era antes. Pero de repente alguna gente se intimida. Según me dijeron varios, tienen miedo de que los agarre con faltas de ortografía u otras inelegancias lingüísticas. Porque, bueno, soy escritor. Pero ser escritor no cambia la percepción. Tampoco la personalidad. Las inelegancias que veía antes las sigo viendo, y posiblemente vea algunas ahora que antes no. Pero tampoco estoy todo el tiempo escrutando lo que hacen los otros.

Porque soy un escritor que escribe, no un escrutador que escruta. Ellos, los escrutadores, no necesitan ser escritores, y están muy dispuestos a mirar y señalar los errores de los otros.

Pero tal vez ellos no tengan la autoridad de un escritor. Por mi parte, no siento que tengo autoridad, o no más que cualquiera. Eso no significa, sin embargo, que los demás lo perciban igual. Y creo que entiendo de dónde viene.

Viene de lo mismo que me hacía tener reservas para poder decir que yo era escritor. Me costó mucho decirlo, por una cantidad de razones exploradas aquí. Y sé que a muchos les pasa lo mismo. Ayuda tener un libro publicado para poder decirlo, pero es dar un paso. Hay un imaginario del escritor, que es alguien muy sabio, que tiene una biblioteca llena de libros que leyó y entendió, y se conecta con los espíritus o algo para bajar sabiduría a la palabra.

No pienso que yo sea eso. Pero en algún momento tuve un concepto parecido, y cuando decía no ser escritor me refería a esas cosas. “No, yo me limito a escribir”. Con el tiempo fui sacándome esa idea, y al mismo tiempo valorando más lo que hago. Decidí entonces que no había ninguna razón para no pensarme o llamarme escritor. Y cuando empecé a hacerlo, vi que me gustaba.

Ahora, esa idea (ni siquiera voy a llamarla prejuicio) fue algo que me tuve que sacar, y se me ocurre que mucha gente la tiene. Y cuando se encuentra con “un escritor”, sobre todo cuando no le pasa frecuentemente, de repente piensan que están ante esa persona imaginaria que usa barba, fuma pipa y escribe con dactilógrafo en un oscuro cuarto del piso más alto de su casa art-decó.

Pero no es así. No vivo en el siglo XIX. Estoy acá, y no soy más distinto de los demás que ustedes. Tengan confianza.

July 16, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

SociedadComments Off on El color de la carrera

Esto es un post que tiene mucho potencial para enojar a aquellos que lo entienden mal. Así que recomiendo entender bien, y no pensar que quiero expresar algo que no digo. ¿OK? Gracias.

Las competencias deportivas, por ejemplo los Juegos Olímpicos que están por empezar, suelen estar segregadas por sexo. Es decir, no hay un campeón olímpico de una disciplina, sino dos: un hombre y una mujer, cada uno ganador de la medalla respectiva. Hay algunos pocos deportes donde compiten juntos, algunos en los que sólo participa un sexo, y otros mixtos, con igual cantidad de hombres y mujeres en el equipo (pasa en el tenis). Pero la norma es que haya competencias separadas.

No es un capricho sexista, sino una adaptación a la realidad: el hombre tiene características fisiológicas distintas a la de la mujer, y como resultado posee más destreza. Se puede ver en los récords mundiales: los tiempos o distancias de los hombres son siempre mucho mejores que los de las mujeres. No significa que todos los hombres corran más rápido que todas las mujeres. Pero sí, a nivel de alta competencia, los mejores hombres les ganan a las mejores mujeres.

No significa, por supuesto, que los hombres sean mejores que las mujeres. Es sólo parte de lo que viene con el sexo de cada uno. La solución de hacer competencias separadas está bien, de otro modo las mujeres no podrían competir.

Ahora, si uno mira las competencias masculinas de atletismo, sobre todo en las de velocidad, rápidamente puede notar que siempre ganan negros. Los de otras razas no suelen llegar a la final de los 100 metros llanos. Ocurre en todas las competencias, en todos los países, en todas las superficies. ¿Por qué se da esta correlación?

Sin conocer en detalle el asunto, he escuchado que hay algunas características fisiológicas que hacen que el biotipo del negro (o persona de color, o afrodescendiente, o como se lo quiera llamar) tenga más facilidad para correr rápido. Es perfectamente razonable que ocurra algo así. Las razas tienen diferencias en distintas cuestiones, en poder bancarse el sol tropical, en resistencia a enfermedades. Podría perfectamente darse que las razones que hicieron que los negros tuvieran piel oscura también los hayan empujado a ser más veloces.

Ahora, ¿por qué, entonces, no hay competencias por raza en los Juegos Olímpicos? Supongo que porque habría acusaciones de racismo. Puede ser que sean ciertas. Habitualmente estas divisiones son artificiales y tienen objetivos contrarios a lo justo.

Sin embargo, supongamos que hay pruebas fehacientes de que los mejores polinesios (o blancos, o asiáticos) no podrán nunca ganarles a los mejores negros. No encuentro razones para no pensar que esté bien dividir la carrera en diferentes razas, y declarar las competencias interraciales como algo inútil.

Ahora, acá nos encontramos con un obstáculo práctico. ¿Cómo diferenciamos un negro de un blanco? ¿Qué pasa con la gente de más de una raza? ¿Dónde correría alguien como Obama? Las divisiones entre las razas no son claras ni objetivas. Entre los sexos, aunque pueden surgir complicaciones, la cosa es más sencilla.

Entonces, para que me parezca bien segregar las carreras tienen que darse dos condiciones:

1) ser verdadera la diferencia entre las razas

2) poder identificar los límites entre las distintas razas

Encuentro mucho más probable al postulado A que al B. Pero, en el muy difícil caso de que se llegaran a dar ambos, la segregación por raza no me parecería más injusta que la existente por sexo.

Esa falta de discontinuidad, la imposibilidad de identificar los límites entre una raza y otra, se hace más fácil cuando las personas de diferentes razas entran en contacto y procrean. El contacto entre personas de diferentes procedencias hace que, con el tiempo, todos seamos más parecidos. Esto dificulta el racismo, no sólo porque es más difícil decir cosas sobre gente de una raza lejana, sino porque, al estar la gente en contacto, se puede dar cuenta de que las diferencias fundamentales no existen, y somos todos mucho más parecidos de lo que creíamos.

Sólo en la alta competencia se podrían apreciar las diferencias (y sólo si el postulado A es verdadero). La alta competencia, al no ser la sociedad, podría establecer categorías su fuera apropiado. Quiero creer que no lo hacen porque no es apropiado, y no para dar un ejemplo a la sociedad. No hace falta tomar ejemplos de esas cosas. El único ejemplo válido es el de la vida. Y si uno convive con gente diferente, va a tener cada vez menos miedo a esa diferencia.

July 15, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

Educación y CulturaComments Off on Dar examen

Nunca me pareció razonable estudiar para un examen. Me da la impresión de que es hacer trampa. Si uno presta atención y sigue la materia, debería aprender el contenido. El examen se supone que es para comprobar eso. Sin embargo, está establecido que cuando uno tiene un examen, es necesario estudiar, “prepararlo”.

El mejor final que di en la facultad fue uno en el que había leído durante todo el cuatrimestre los apuntes, sólo por placer. Cuando llegué al final, los sabía. Ayudó que la docente era piola, porque sabía el contenido pero no me había molestado en aprender quién era el autor de cada libro, entonces cuando me preguntaba por ese lado le tenía que preguntar yo a cuál se refería.

Pero son excepciones. Habitualmente, no alcanza. Las materias parecen estar diseñadas para que uno tenga que ponerse a estudiar los contenidos antes de los exámenes. O peor, memorizarlos.

Así, también he dado muchos exámenes de los que cuyo contenido no tengo el menor recuerdo. Eran materias que no me interesaban, o no habían logrado interesarme, entonces la estrategia era saber lo necesario el día del examen, aprobarlo y después olvidar sin peligro esos no conocimientos.

Esto era particularmente frecuente en el secundario. Había materias que eran memorización pura, como biología. Había que saber enzimas y sus funciones. Era aburridísimo. Para cuando hice el último año ya me había dado cuenta de que era más fácil llevarme la materia a diciembre que estar estudiándola todo el año. No lo hice a propósito, pero estaba muy claro: estudiar toda la materia en un día en diciembre era suficiente, y era más agradable que dedicarle muchas más horas de mi vida durante el año, que podía aprovechar mejor usándolas para cosas que me importaran.

(Irónicamente, hoy la biología me encanta y leo un montón al respecto. Resultó que no era lo que me enseñaban en la escuela, sino algo muy interesante. Seguramente con otras materias pasaba lo mismo.)

La situación de estudiar para un examen es algo que está internalizado, que todos parecen hacer. Yo también lo he hecho, ojo, porque tampoco es cuestión de ponerme a decir que soy superdotado o algo. Hay materias que no se pueden aprender sólo con el trabajo durante el período regular, entonces hay que sentarse y estudiar. Pero los alumnos en general estudian para cualquier examen. Por eso tienen pánico a las “pruebas sorpresa”, que se supone que miden su nivel de conocimiento en un momento al azar. Tienen miedo de que ese nivel de conocimiento, al no haber estudiado, sea cero.

De todos modos, la idea de estudiar para un examen tiene sentido. Es un estímulo, sin el que es posible que muchos nunca se molesten en dedicarle nada de tiempo a la materia. En cierto modo, es un medio disfrazado de fin. Así como algunos escritores tenemos que hacernos mecanismos para ponernos a escribir, el examen es el mecanismo institucionalizado para que los alumnos estudien. Por eso se programan con cierta anticipación. Se informa que, para cierta fecha, se espera que determinados conocimientos estén incorporados.

A mí, sin embargo, siempre me pareció que los exámenes deberían ser en principio sorpresa. Porque siempre pensé qeu la idea de una materia era ir aprendiéndola durante su curso, y no está mal fijarse cómo venía la mano. Claro que esto, en la visión general, lo que hace es forzar a estudiar más seguido, y agregar estrés. Pero, en general, si uno presta atención en las clases y tiene una memoria más o menos decente, no tendría que tener problemas para aprobar exámenes sorpresa. Durante los períodos de estudiante este pensamiento no se podía expresar en voz alta. Pero estaba, y aunque no me gustara ser objeto de uno de esos exámenes, me lo bancaba.

Era preferible eso a la interminable ceremonia de las pruebas. El examen sorpresa es como sacarse una curita de una sola vez: duele un poco, pero se sufre menos. Los programados, en cambio, generan situaciones muy molestas, que paso a describir.

Supongamos que hay un recreo antes del examen. Todo el curso pasará ese tiempo repasando, y algunos aprendiendo a último momento lo básico. No tiene nada de malo. Que me parezca mala la idea de estudiar para un examen no implica que esté mal repasar un rato antes para tener frescas las cosas. El tema es que el repaso no se queda en eso. Hay una especie de examen antes del examen, donde los distintos alumnos preguntan las dudas que tienen (preferentemente a alguien que tiene reputación de saber, pero el tiempo disponible hace que sea a cualquiera). Esto ocurre en un clima de nerviosismo general, que es desagradable y contagia aunque uno no haya llegado nervioso. Porque ver, de repente, a todo el curso repasando lo que uno piensa que ya sabe, es un golpe a la seguridad que uno lleva. ¿Qué saben que yo no sé acerca de lo que creo saber? ¿Puede ser que haya cosas que no tuve en cuenta? Entonces, uno pispea las preguntas que se hacen, y encuentra todo tipo de postulados. Algunos se contradicen flagrantemente con lo que uno sabe, y si uno tiene la suficiente seguridad puede estar tranquilo de que es cualquiera.

Ante esta última situación, hay dos caminos posibles. Uno es advertir al equivocado su equivocación. El riesgo acá es pasarse largos minutos tratando de convencerlo de que lo que sabe en realidad es erróneo. Puede venir una discusión, o más dudas de otras personas, porque uno queda en evidencia como “alguien que sabe”. Y si el objetivo es estar tranquilo antes del examen, todo eso es contraproducente, aunque a veces puede venir bien como repaso. El otro camino es irse lejos, ignorar la situación y volver sobre la hora, cuando no hay tiempo para absorber el clima.

Al empezar la hora, llega el docente y el murmullo calla. El alumnado se pone en modo examen, entonces pocos hacen ruido. Los docentes, en general, se toman muy en serio los momentos de examen. Son un momento de solemnidad, en el que son la autoridad suprema, y saben que los alumnos están en sus manos. En realidad, deberían ser los primeros en no tomarse todo ese asunto en serio. Pero venden (o se compran) esa imagen.

El docente dará unas instrucciones y pasa a repartir (o en pocos casos dictar) los exámenes. La clase se divide en distintos temas, distribuidos verticalmente desde los bancos para evitar que la gente se copie del de al lado. En general con dos temas alcanza, pero algunos docentes precavidos usan hasta seis. Luego de entregar las copias, exigirá silencio absoluto. Pero no podrá impedir el aluvión de preguntas que acaece en los primeros minutos. Alguien, invariablemente, preguntará si se puede hacer en lápiz. Otros tendrán dudas de procedimiento, o del puntaje de cada ejercicio, o de redacción. El docente se mostrará cada vez más irritado con las preguntas y, si no las da por terminadas, los alumnos entienden el mensaje de que no se pregunta más, y el silencio se apodera del aula.

El régimen disciplinario, durante el examen, se hace más estricto. Queda levantado el privilegio de ir al baño. El pizarrón se borra, por las dudas de que alguien haya escrito algo en clave. El docente ocupará su tiempo en pedir silencio ante pequeñas voces que puedan escucharse, y vigilar que nadie se copie. Ocasionalmente alguien se acercará al pupitre principal para hacer una pregunta específica, que en general es rechazada.

Después de un tiempo, los alumnos empiezan a entregar. El primero que lo hace es recibido por los demás con una mezcla de incredulidad y admiración. El premio por terminar es salir del aula por el resto de la hora, en una especie de recreo extendido. Pero ese recreo no es tal. Pronto será acompañado por otros ex examinados, que estarán ansiosos por verificar sus respuestas, aunque ya no puedan hacer nada para cambiarlas. Preguntarán entonces qué contestó cada uno, y repetirán las preguntas a todos los que vayan saliendo (la pregunta es precedida por otra sobre qué tema le había tocado, y en caso de ser el mismo se le preguntará lo que contestó).

En algunos minutos se va creando un consenso sobre cuáles eran las respuestas correctas, y en base a eso cada uno podrá calcular más o menos cómo le fue. Es difícil pelear contra el consenso. Si muchos contestan de una manera, se aplica el criterio de la mayoría (el mismo que algunos confunden con la democracia) para determinar la verdad. A los que hayan contestado otras cosas, se les informa que su examen contiene errores.

Para escapar de esta situación, lo único posible es escapar. No estar en el mismo ámbito. Ir a tomar algo, ir al baño, salir de la escuela si es posible. Después de esa situación, sólo queda la ansiedad que se aplica en las clases siguientes, en las que se preguntará al docente, apenas ingresado en el aula, si ya tiene los resultados.

July 13, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

Arte y CulturaComments Off on Los fans

Por alguna razón, he tenido contacto con comunidades de fans. Incluso, he formado parte de ellas. Pero nunca me sentí del todo a gusto. Es una sensación extraña estar con alguien que se define como “fan” de un tercero.

El asunto es que existe la tentación de perder todo atributo crítico. No porque los fans no tengan la capacidad de ser críticos. A veces, incluso, tienen que luchar contra ella. El tema es que empiezan a creer que tienen que aceptar todo lo que hace la persona de quien son fans.

Podemos especular con que eso tiene algún tipo de raíz en que quieren formar parte de una comunidad que se define como fans, entonces no quieren sobresalir ni aparentar ser menos fans que los otros. Qué sé yo, capaz que es cierto, pero no soy sociólogo, entonces no tengo herramientas como para comprobarlos. (Los sociólogos tampoco.)

A mí los que me gusta de algunos miembros de esas comunidades son los gustos compartidos, y la posibilidad de entablecer una charla que vaya más allá de “qué bueno esto” y “qué golazo esto otro”. Me gusta tener desacuerdos, descubrir puntos de vista distintos, hablar de los puntos débiles. La gente que más presta atención a un artista debería ser la que mejor conoce los puntos débiles. Uno puede dejarlos pasar, puede elegir que no le importen o encontrarlos tiernos o algo. Lo que no se puede es ignorarlos, porque eso implicaría perder individualidad innecesariamente.

Hay otros que se van al extremo opuesto. Se enamoran de alguna característica del objeto de su fanatismo, y proceden a declararse traicionados por ese mismo objeto, en sus obras subsecuentes. Entonces protestan sin dejar de consumir, y se convierten en una molestia para todos los demás. Aunque logran, supongo, estar contentos con lo que perciben como su superioridad.

Esto es, entonces, un pedido de que sean razonables. No es necesario seguir a alguien a todas partes, ni defender todo lo que hace. Entusiarmarse con un artista es perfectamente bueno, y no implica ninguna obligación. No hace falta conocer todo lo que hizo. No hace falta difundir sus ideas, ni compartir todos sus valores. No hace falta disfrazarse, ni vigilar que no traicione a la imagen que nos hicimos de él. No hay que suspender el pensamiento crítico. Con disfrutar es suficiente.

July 12, 2012

Posteó Nicolás Di Candia en

Mundo externoComments Off on La gente que reflexiona

Hay gente que no sólo reflexiona, sino que hace reflexiones. Lo creen muy importante, trascendente e inusual. Es como una canalización de entes externos, que reflexionan en el éter. Entonces, cuando una de esas reflexiones llega, ellos tienen el privilegio de hacerla llegar a los otros mortales.

Entonces proclaman: “voy a hacer una reflexión”. Es una manera de demandar silencio. También de pedir atención. Porque las reflexiones son exclusivas. No cualquiera puede hacerlas. Van a compartir su don, y requieren que el momento de hacerlo sea tratado con la importancia que se merece.

No es necesario ponerse de pie. Sólo escuchar. Dejar entrar las palabras, las verdades, que va diciendo el sabio. No dará sólo hechos. Nos hará llegar sus interpretaciones, unirá distintos conceptos que no parecen unidos entre sí. Y lo hará de maneras que nadie había sospechado antes.

Si la reflexión ocurre a fines de octubre, los de la Comisión Nobel se ponen nerviosos.

Durante el transcurso de las palabras, el silencio sólo es interrumpido por ellas. El público escucha. Sólo algunos entienden. Las personas que no sólo prestaron suficiente atención, sino que son lo suficientemente sofisticadas como para comprender (no ya entender) lo que se ha dicho. El reflexionador ayuda, hablando con lentitud.

Así, puede entonar en forma apropiada, dar la importancia merecida a cada palabra. Eso complementará su discurso, y lo hará llegar a más gente.

La persona que reflexiona, cuando se acerca al final, acelera un poco. Después llega a un clímax, y pronuncia una última oración que cierra todo de manera espléndida. La termina sin más palabras, porque ya no es necesario hablar, como esperando un aplauso. Pero el aplauso nunca llega, porque la gente está ocupada comprendiendo. Por eso se produce el más profundo de los silencios.

Next Page »