El otro día pasé por la avenida Canning y, como siempre, el cartel decía Scalabrini Ortiz. No sé por qué tengo la idea fija con esa clase de cambios. No me acuerdo una época en la que esa avenida fuera Canning. Pero me gusta saber los nombres anteriores. Cuando un líder gobierna en un país con ciudades constituidas y nombres puestos, si se lo quiere homenajear en algún lugar más o menos céntrico es necesario renombrar alguna calle. Así, el presidente radical Hipólito Yrigoyen ha cedido su nombre a la que antes era Victoria. El fundador de ese partido, Leandro N. Alem, pasó a ser la denominación del que antes era el Paseo de Julio, que a su vez toma el nombre de un mes que se llama así en homenaje a un líder anterior, Julio César. Si se mantuvieran los nombres, esa avenida sería el Paseo de Quintilis.

Es natural que las cosas cambien de nombre a lo largo de los años. Los lenguajes están vivos, las sociedades cambian, las costumbres que antes eran costumbre dejan de acostumbrarse. Sin embargo, cambios como el de Canning, más o menos recientes y bastante artificiales, me generan resistencia.

No es por los nombres en sí. No se trata del mérito del señor Scalabrini Ortiz. Estoy seguro de que si se le pusiera a cualquier calle el nombre de alguien unánimemente respetado, por ejemplo el doctor Favaloro, tendría alguna resistencia también.

Y la resistencia es a la pregunta forzada. Cuando se cambia el nombre Canning por el de Scalabrini Ortiz, una de las cosas que se está diciendo es que vale más el señor S. Ortiz que el señor Canning. Se generan dos bandos: el que prefiere a Scalabrini Ortiz y el que prefiere a Canning. Ambos tienen sus argumentos, que pueden ser perfectamente respetables, en la disputa entre ambas figuras por el nombre de la calle. ¿Quién se lo merece más?

En ese caso particular, el asunto está teñido de nacionalismo. ¿Cómo va a haber en un país de habla hispana una calle con nombre de un inglés? ¿Quién piensa en los niños? Mejor pongamos una figura nacional, para dar el ejemplo a las futuras generaciones.

Pero Canning y Scalabrini Ortiz no son personajes que se hayan cruzado. No pertenecen a la misma época, ni a la misma sociedad. No se puede comparar sus méritos o deméritos. La pregunta de qué nombre es más apropiado es artificial, porque del mismo modo que apareció Scalabrini Ortiz podría haber aparecido, por ejemplo, Alfredo Le Pera.

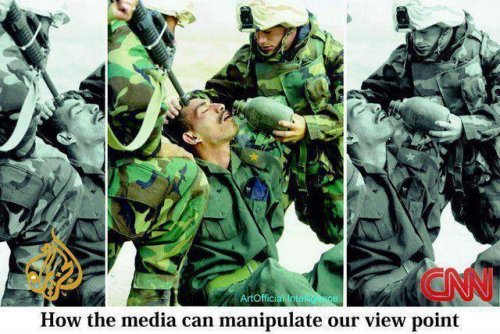

El asunto es que se impone un conflicto que antes no existía. Una disputa que no se da naturalmente, que no tiene sentido, pero mucha gente no se da cuenta de la artificialidad del asunto y toma posición igual en un debate inexistente. Y al hacerlo, convierte el debate inexistente en un debate existente.

No quiero detenerme mucho más en el ejemplo de la calle, porque es algo que se da muy seguido. Se establece que hay dos posiciones, y uno tiene que elegir. Entonces algunos eligen una, otros eligen la otra. Algunos quieren aplicar su inteligencia y encuentran la manera de ser neutrales, de estar a favor y en contra de las dos, porque son equilibrados o algo.

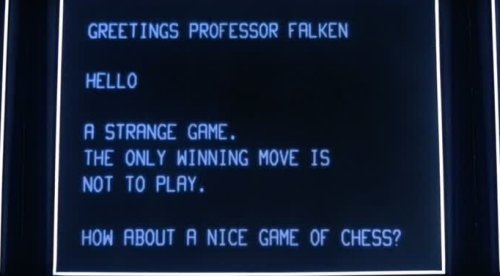

En estos casos, son muy pocos los que se preguntan si la pregunta inicial es válida. Si los postulados de los que se parte son sólidos. Y aunque se den cuenta de que la pregunta es improcedente, es muy difícil escapar. ¿Cómo se hace para no jugar a un juego que todos aceptan jugar y asumen que uno está jugando? No tengo la respuesta. Los que juegan tienden a pensar que la negación de uno a jugar implica una postura contraria a la propia, y por lo tanto hostil. Entonces se ponen en postura de ataque, o de defensa, que viene a ser más o menos lo mismo.

El que no quiere jugar, entonces, se queda en medio de un fuego cruzado, sin tener ganas de participar y sabiendo que todos los que tiran están equivocados, por más que tengan razón.