No es mi objetivo ofender a nadie. Prefiero que se rían con lo que escribo, o que lo encuentren interesante, o que les guste como sea. Ahora, que no me interese ofender no significa que esté buscando escribir sólo cosas inofensivas. Hay mucha gente que, por miedo a ofender, deja de decir lo que le parece y lo reemplaza por lo que cree que le tiene que parecer.

Mi caso es el contrario. Si algo que escribo puede ofender a alguien, que se ofenda. No es una amenaza, es algo que está escrito. Sería mucho peor atajarme.

Cuando se tratan temas sociales o políticos, el asunto es desafiar lo “establecido”. No necesariamente lo establecido por ciertos poderes, sino lo que uno no se cuestiona. No necesito cuestionar lo que los otros ya cuestionan, prefiero cuestionar lo que no, porque nunca está de más asegurarse que lo que uno piensa está bien pensado.

Muchas veces, las ideas que son ofensivas van a lo no cuestionado. A lo que uno sabe que tiene que pensar. Pero siempre está bien preguntarse si debe pensarlo, si se sostiene, si se aplica, si es compatible con las verdades. Y si una idea cumple estos requisitos, no tendrá problemas en sobrevivir el cuestionamiento, y lo hará fortalecida.

El problema son las ideas que no se sostienen, y no resisten a cuestionamientos. Una de las tácticas que usan para evitar ser sometidas a ellos, es aparentar ser incuestionables. Y una de las recetas para lograrlo es ofenderse cuando se las cuestiona. Eso no tiene que impedir examinarlas, incluso tendría que funcionar como estímulo para hacerlo.

Ocurre mucho con el concepto de lo “políticamente correcto”. Hay ideas que no se pueden mencionar en público. En algunos casos es razonable, en otros no. El asunto es cómo diferenciar los razonables de los que no. Respuesta: cuestionando a todos. No hace falta negar la veracidad de ningún concepto aceptado, sino admitir la posibilidad de que sean falsos. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos?

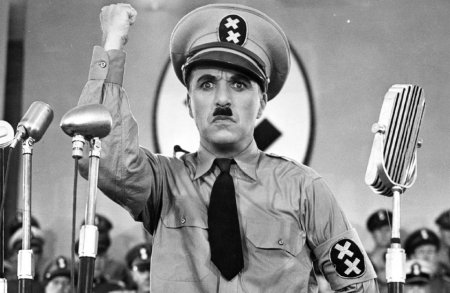

Hace unos años, aparecieron en muchos lugares referencias a una película a la que se denominaba “la película del Hitler bueno”. Inmediatamente me intrigué. Me dieron ganas de verla. ¿Cómo sería una película así? ¿Cómo podrían sostenerla sin provocar tremendos escándalos? ¿Qué punto de vista permite afirmar que Hitler era bueno? Una película así era una oportunidad para entender algo que está muy claro que fue no bueno sino terrible, pero ocurrió. Capaz que sirve para entender cómo es que las cosas terribles logran ocurrir a pesar de ser terribles y estar todos en condiciones de darse cuenta de lo que son. Nunca pensé que la película me iba a hacer admirador de Hitler, ni que los que la hicieron lo fueran.

La película resultó ser La Caída, la misma que es protagonista de un montón de videos de YouTube con subtitulados parodiando cualquier situación. Y resulta que no contenía un “Hitler bueno”. Contenía un Hitler desde un punto de vista cercano, con ciertos gestos humanos. Y aparentemente eso era el problema. ¿Cómo van a humanizar a Hitler? pensaban algunos.

Sin embargo, eso es lo interesante de la película. Resulta que Hitler no era un extraterrestre, sino un Homo sapiens igual que todos nosotros (este texto fue escrito por un Homo sapiens para ser leído por sus semejantes). La película lo muestra seductor, amable y también propenso a la ira y la locura. No lo muestra como una víctima, ni como un héroe, ni como un villano caricaturesco, sino que intenta, digamos, entenderlo. Dar una idea de cómo eran esos días en el bunker, cuando la derrota bélica estaba al caer y el mundo artificial que había creado se desintegraba ante sus ojos (o los de los que estaban afuera y se lo contaban).

Se trata, entonces, de una película muy interesante, mucho más que si buscara ser “por qué Hitler era malo”. Algo que no tendría ningún atractivo para ver, particularmente porque ya lo sé. Pero mucha gente se ofendió ante la humanización. Y sospecho que lo que los ofendía no era que alguien hiciera un retrato humano de Hitler, sino que un humano pueda hacer las cosas que hizo. La mala noticia es que un humano hizo las cosas que hizo, y si esa idea es muy difícil de digerir, lo siento. Es lo que ocurrió, y conviene saberlo, porque hay muchos humanos, y seguramente no fue uno solo el que era capaz de todo eso.

Así que si alguien se ofende, una lástima. Siempre se puede elegir pensar en otra cosa. Lo que no está bien es no decir lo que uno quiere por miedo a que alguien se ofenda.